八話

「で、何をしてるんだナハトは……」

翌日の早朝。

呆れ返った表情で俺の

そして俺はといえば———

「……さ、さむ、く、ない!!」

「そうかそうか。であればもう一つ増やそうかの」

「あ、待って! 嘘! 今の嘘!! 超寒い!!」

「弱音を言うとは何事か。罰として二つ増やさせて貰うわい」

「じゃあなんて言えば良いんだよおおおおおおおおおッ!!!」

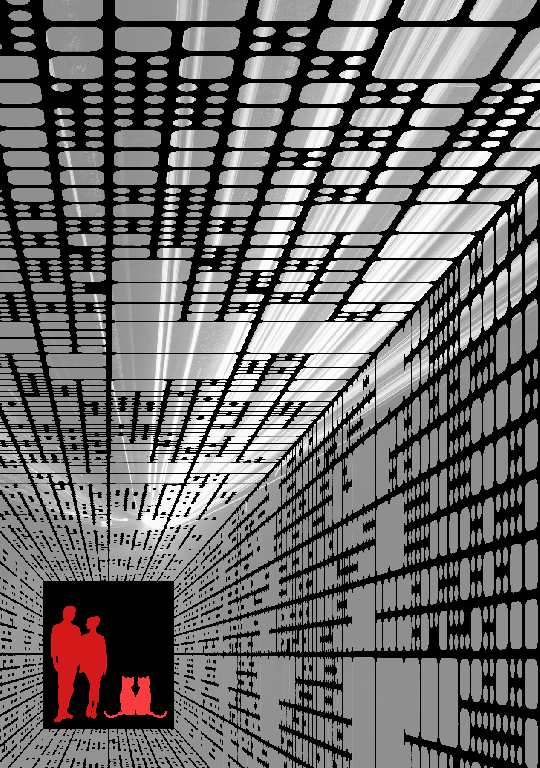

ズシリと、重量感のあるブロック状の氷の塊が二つ、俺の膝の上に乗せられた。頭の上、膝の上、俺の周りを囲むように積み上げられた氷塊の山。俺のいるこの空間だけどこからどう見ても雪国状態となっていた。

「あ、あの、長老……?」

その異様な光景を眼前に、困惑めいた面持ちで尋ねかけるアウレール。そこで漸くマクダレーネは彼女の存在に気付いた。

「なんじゃ、アウレールか。この通りナハトは修練中での。用事があるならば後にしてはくれんか」

「こ、これが修練、ですか……」

「如何にも」

何がしたいのか皆目見当がつかない奇行を逡巡なく修練と言い切るマクダレーネに対し、アウレールの猜疑心は深まるばかり。

「じゃが、儂ですらこやつのようなケースは初めてでの。正しい鍛錬方法などはっきり言って知らなんだ」

「!?!?」

その言葉に誰よりも驚いたのは俺だった。

「じゃが、全く無意味という事もなかろうて。この氷は儂が魔力によって生成しておる。何事も肌で感じろと言うじゃろうが」

「——ッ!! ———!! ————ッッ!!!」

おいッ!! ふざけんな!! そんな阿呆な理論でこんな事させてたのかよバカッッ!!!

と、俺は大声で叫んで否定しようとするも、あまりの寒さに口はガチガチと上下の歯同士が打ち合う音が出るだけで、上手く声を発することが出来ない。

「それに、魔法とはイメージが肝要での」

俺の慟哭を度外視し、マクダレーネは言葉を続けた。

「炎を出すならば、燃やし尽くすような熱さを。風を吹かせるならば吹き込む暴風を。氷を生み出すならば、全てを凍て付かせるような寒さをイメージとして浮かべる。それが魔法のルールよ。故にお主は誰よりも知らねばならん。いついかなる時であれ、凍て付かせるイメージを鮮明に出来てなければならぬのよ」

ガタガタと身体を寒さに震わせながら、俺は言葉に耳を傾ける。心なし、アウレールの表情にも若干、納得に似た色が浮かんでいた。

「じゃから、お主にはまず骨の髄まで寒さというものを理解して貰わねばならん」

しかし———。

意味深な視線を向け、嘲るような笑みを湛えて

「とはいえ、お主が無理であると言うならば儂も無理に強要をするつもりもないわ。あの時あの瞬間、お主が儂に向かって口にした言葉の覚悟の程度が知れると言うだけよの?」

俺を視認した直後、すぐさまアウレールへと視線が動く。その程度なのかと。マクダレーネは嗤っていた。

「じょ、う、等ッッ!!! やっ、で、やるよ……ッ!!!」

「くふふっ。そうよの。そうでなくては。そうあってくれねば拍子抜けというものよ!!」

ズシリと、更に重しである氷塊が胡座をかく俺の膝の上にのしかかる。

「———ッッ!!?」

俺の体温は更に下がり、走る寒さに目を見開いた。

「儂はの、ナハト。理屈やら理論やらを高尚に宣う連中が心底嫌いでの。それが道理であるからと鼻を高々にする連中を軽蔑しておるゆえに儂には身体に叩き込む方法でしかお主に教えを説く事は出来ぬ」

凍える程寒いというのに、薄手でありながら一切気にした様子もなく俺の目と鼻の先にまで歩み寄ったマクダレーネは語り続ける。

「身体で覚えよ。見て覚えよ。感覚で覚えよ」

言葉を発するたび、白い息が彼女の口からもれ、俺の顔をわずかに掠めた。

間違っても寒いとは思ってないだろうマクダレーネであるが、白い息が出ているという事は全く寒くない、というわけでもないのだろう。

「魔法を全く知らぬお主の目にはさぞ、不思議が蔓延っておるであろう? じゃが、難しい事を考える必要なぞないわ」

本来であれば、口頭で伝える事であろうとマクダレーネはそれすらも良しとしない。魔法をどの種族よりも上手く扱う『エルフ』

その頂点に近い位置に君臨する彼女だからこその、その言葉。

「お主が持ち得るものは『氷』の魔法のみよ。故に『氷』の全てを受け入れい」

「うけ、いれる……?」

「左様。凍て付かせる程の極寒の寒さですら、己自身の一部と定義せよ。己自身とは別物の何かと判断する事なかれ。お主自身が『氷』であると。そう、考えよ」

にぃ、と。

そう口にするマクダレーネは不敵に笑っていた。

まるでそれは、愉悦に浸っているかのようであって。

「『氷』の魔法においてのみ、この儂をして、才能の塊と呼ぶに値するお主なればこそ、自身を『氷』と定義した方が早いであろうよ。……否、そうするべきなのじゃ」

氷。

それを受け、入れる。

己自身を氷と、そう定義する。

俺は、『氷』だ。『寒さ』だ。

マクダレーネの言う通り、暗示のように思い込ませ、何度も何度も反芻して行く。

すると、どうしたものか。

「俺は、氷だ」

不思議と、身体の芯まで震え上がっていた筈の寒さが急激に収まって行く。心なし、身体の震えすらも少しマシになったかのような感覚に陥る程だ。

「じゃが、そう簡単には上手くいく筈もなし。故に——」

そこで、マクダレーネは違和感に気がついた。

「ゆえ……、に」

どうしてか。

震えで言葉すらまともに話す事すらままならなかった筈の俺が、未だ違和感は残ってはいるものの、先程とは比べものにならないくらいに明瞭な言葉を口にしている。

そこに彼女は、驚愕の意を余す事なく言葉に詰め込んだ。

「ふ、ふふ、くふふふ、ふはははははッッ!!!!」

程なくして、喫驚は大きな哄笑へと変貌し、周囲一帯に遠慮のない笑い声が響き、耳朶を殴らんとばかりに叩く。

「ここまで飲み込みが早いのも突然変異故か!? にしても、面白い!! いやはや!! 愉し過ぎて笑いが止まらんわ!!!」

何気なくマクダレーネが口にした言葉であったが、言うは易し行うは難し。近くにいる氷魔法を扱うアウレールですら身体を頻りに震わせている程の寒さなのだ。

仮に、言った通り『氷』と思い込ませても物事には『限界』というものが存在する。

魔法に長けた『エルフ』の一族。

その『長老』と呼ばれるマクダレーネは異常であると、自他共に認識していた。だからこそ、彼女と同じように。しかも、誰よりも寒い筈である俺がぴたりと顕著に震えを止めた事がマクダレーネは面白くて仕方がなかったのだ。

そんな事は普通、あり得ないじゃろうが、と。

笑わざるを得なかったのだ。

「ど、うだ」

きひ、と息だけで笑い、俺は瞠目するマクダレーネに向けて笑う。それはまるで、こんなもんか?

そう言わんばかりに。

「ふん」

笑みを一層深めるマクダレーネであったが、そんな彼女からの返答は———

「あ痛ッ!?」

バシッと、良い音を立てたデコピンがおでこに一発。

「とは言え、少々生意気が過ぎるわ」

その程度で調子にのるでない。

笑いながらであったが、そんな叱咤の言葉付きのお叱りであった。

俺の魔法の師は、少しばかり厳しいらしい。