第五話 あの日の約束

マスターと桜が通っていた時よりも机は明らかに少なくなっている。

マスターには、しっかりと座席が見えている。

そして、床に一滴の水が・・・。

「桜。悪いな」

「話は終わったのか?」

「あぁ」

マスターは、こめかみを指で叩く。頭痛がしているわけではない。

「安城。癖は治らないのだな」

「癖?」

「ん?気が付いていないのか?」

「あぁ」

「そうか・・・。お前は、困ったことがあると、こめかみを叩く」

「そうなのか?」

「だから、美和とか、由紀が・・・」

「朝日さん?」

「そうだ。お前が、こめかみを叩いていると、必ず俺が何かをしたのかと、俺に聞きに来た」

「そうなのか?」

「卒業式の時にも・・・」

桜は、言葉を紡げなかった。

マスターと桜だけではなく、いろいろな人が巻き込まれた。桜の子供っぽい正義感。

二人の時間は・・・。

「・・・」

マスターの表情が全てを物語っている。

「すまん。失言だった」

「いいさ。桜。俺は忘れない」

「あぁ。俺も、忘れない。でも、シマちゃんの言葉が、ある一面では正しかった。俺は、子供だった」

「そうだな・・・」

「安城。そこは、否定する所じゃないのか?」

「否定されて喜ぶような奴なら、否定している」

「・・・。そうだな」

桜が、古い。本当に古い腕時計を見る。

「お前・・・。その時計・・・」

「修理が大変だ」

「ははは。そうだな。俺が持っている時計も修理をしてくれるか?」

「いいぞ。修理費は高いぞ」

「いいさ。時間か?」

「そうだな。待たせても怒る奴は・・・。ヤスは、怒り狂うか?」

「そうだ。ヤスよりも、ツクモじゃないか?」

「そうだな・・・」

二人は、会えなくなってしまった3人の姿を探して教室を見回す。

桜が開けた窓から、風が吹き込む。

「シンイチが急がしているみたいだ。安城」

「わかった」

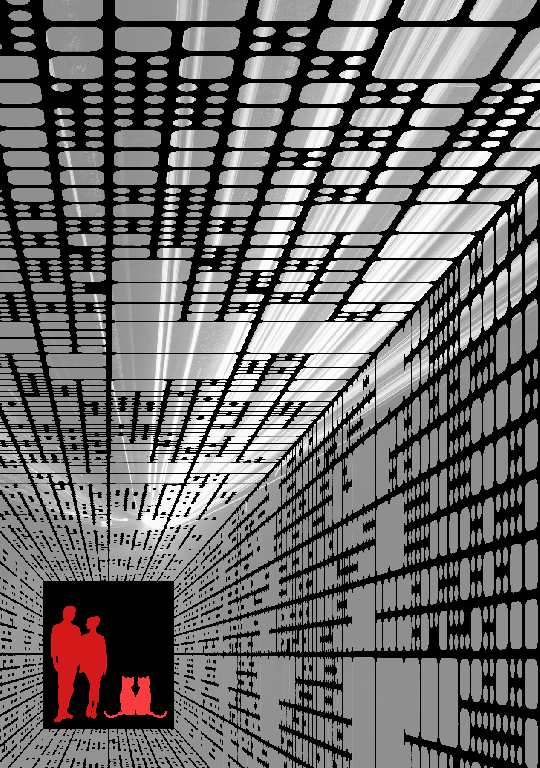

マスターは、黒板の前に立ってから教室を見回す。

マスターの目には、騒がしく懐かしい情景が見えている。そこには、桜を追いかける自分の姿。桜に手を振る女性。そして・・・。

全てが幻だ。マスターが大切にしている記憶だ。

授業の終わりを告げるチャイムが鳴る。

「安城」

「わかった」

教室の後ろに回って、扉を開けてから深々と頭を下げる。

今度は、マスターの足下には、数滴の涙の跡が残されていた。

頭を上げたマスターの目には、少しだけ古くなった教室だけが映っていた。

桜は、教室と廊下の窓を閉めた。動いていた時間が、また止まった。

同じ道順で校舎を出て、男が待つ車に戻った。

マスターが助手席に黙って乗り込む。

男も黙って運転席に座る。桜が駐輪場からバイクに乗ってきた。二人が乗っているType-Rの運転席の窓ガラスを軽く叩いた。

「道はわかるのか?」

男は、桜の問いかけに首を横に振る。

「桜。先導してくれ、道は解るが、車で行ったことがない。それに、道も変わっているだろう?」

「そうだな。わかった。着いて来てくれ」

「はい」

男が返事をしたので、桜は走り出した。

学校の門を出て右に曲がって、すぐを右に曲がる。そして、すぐに右に曲がって、まっすぐに進む。いくつかの交差点を通過して、上り坂を登って、神社の横を通り過ぎてから、道なりに進む。学校を左に見ながら、まっすぐに進む。みかん畑の間を突っ切るような道を進んだ。複雑な五差路を山側に進路を取る。そのまま、山に登っていくと、徐々に民家も少なくなった。

そして、清流と呼べるような川が見える場所で、バイクが止まった。

「マスター?ここ?」

マスターは首を横に振ってから、男に待っているように告げる。

後部座席に置いていた花束を持ち出して、桜の所まで移動する。

そして、マスターは花束を桜に渡して、自分は跪いて、深々と頭を下げる。

桜は受け取った花束をバラバラにしてから、清流に投げる。そして、煙が立ち始める線香をマスターに渡した。

二人で、線香を土に立ててから祈り始める。

男は、桜とマスターの儀式を見守っている。

そして、男は”バーシオン”のカウンターに飾ってある古い写真を思い出した。

(ここが・・・)

マスターの膝に付いた土を桜が払っている。

車に戻ってきたマスターは、黙っている。男も無理に聞こうとは思わない。桜のバイクが走り出したので、慌てて追いかける。

民家は無くなっている。片道一車線の・・・。

一車線というのも烏滸がましい山道だ。運転のミスで崖に落ちることはないが、ガードレールや岩に当たるくらいには狭い道が続いている。

「ねぇマスター?」

「なんだ?」

「彼?警察官だよね?」

「辞めていなければな」

「いいの?」

「何が?」

「制限速度を越えているよ?」

「気にするな。ここからなら俺も記憶している。遅れても大丈夫だ」

「(そうじゃないけど・・・)」

「なんだ?」

「何でもない。ゆっくり走る」

「あぁ。ここからは、道なりだ。キャンプ場という案内が出るはずだ」

「わかった」

桜から遅れること10分で、キャンプ場に到着した。

「マスター。待っているよ」

「悪いな」

「いいよ。今度、何か飲ませてよ」

「わかった。”カンパリソーダ”と”ギムレット”のどちらかを選べ」

「そりゃぁないよ」

マスターは、男の言葉で、こめかみを指で叩いてから、ドアを開けた。

もうマスターには、目の前に居る者たちしか見えていない。

本来なら、その場に居るはずの者たちも、現在の姿で立っている。

「松原さん。克己。待たせた」

「本当よ。安城君。何年、待たせるのよ」

女がマスターの言葉に返事をしている間に、克己と呼ばれた男は、安城に歩み寄ってから手を差し出した。

マスターは、差し出された手を見てから、克己の顔を見て・・・。ゆっくりとした動作で手を握った。

「

「・・・」

先に歩いていた桜が振り返って、3人を呼ぶ。

「安城。克己。美和!」

二人が、手を離したのを見てから、美和と呼ばれた女が、手を叩いた。

「再開の挨拶も終わったから、移動しよう」

「ちょっと待ってくれ、奴らに・・・。お前たちにも飲ませたい

マスターは、3人に断りを入れてから、運転席に座っている男に後ろを開けるように合図する。

買ってきた物を取り出す。クーラーボックスに入れて、しっかりと冷やしている。

「アルコールが入っているのなら、桜は飲めないな」

「いいさ。俺は、今度、

「えぇそれなら私も行きたい。ねぇ安城君、いいよね?」

「・・・」「美和はダメだ。

「えぇそれなら・・・」

美和が、何か言いかけて辞めた。

桜が、既に歩き始めているのが見えたからだ。

4人は、会話を必要としていない。離れていた時間を埋めるのは言葉ではない。

4人の目的地が見えてきた。

「桜」

克己が、前を歩いていた桜に呼びかける。

「ちょっと待て」

桜は、持っていた地図を取り出して、紫陽花の根本を指さした。

「ここだ。許可は取ってある。掘り返しても大丈夫だ」

マスターが、克己からスコップを受け取る。

克己が手伝うというのを、マスターが手で制した。マスターが一人で掘り返し始めた。

それほど深くは埋めていなかったのだろう。

10分で目的の物が見つかる。

錆びた缶を開けると、梱包材に包まれて、さらにビニールで何重にも包まれた箱が出て来る。

マスターは、掘り起こした缶から宝物を取り出すように、箱を取り出して、丁寧な手つきで、ビニールを外した。

箱には、錠前が3つ付いている。

一つの鍵には、持ち主を示す名前が書かれている。

「安城君。鍵は持ってきた?」

「あぁ桜は、持ってきているな」

「もちろん、もう一つの鍵は、俺が預かっている。誰も受け取りに来なかったからな」

「そうか・・・」

桜は、二つの鍵を取り出して、札が付いた鍵をマスターに投げる。

「お前が」「解った」

札には、”井原聡子-鍵”と書かれていた。

マスターは、自分が持っていた鍵と受け取った鍵を使って、錠前を開ける。

”カチリ”という音と共に、錠前が開けられた。

「桜」

マスターが、桜の名前を呼んだ。

桜は、残っていた錠前に鍵を刺してゆっくりと回す。

錠前が開けられた。

マスターが振るえる手で箱の蓋を開ける。

中には、懐かしい物が入っている。

最初に目に入ったのは、二人の女子生徒と6人の男子生徒が笑顔の写真だ。

そして、写真の下には、”卒業文集”と書かれた物が置かれていた。

マスターは、皆に飲ませようと準備していたカクテルを作り出す。

マスターのシェイカーを振る音だけが聞こえてくる。

シェイカーの音が鳴りやんだ。

一度では、人数分を作るのは不可能だ。最初は、この場に来るはずだった者たちの分として、用意していたグラスに注いでいく。

待っていた3人にカクテル・・・。テネシー・クーラーを注いだグラスを渡す。

そして、最後に一人前の量を作ってから、二つのグラスに均等に注ぐ。

美和が用意した。古い。古い。2着の女子が着る制服に向かって、皆が頭を下げる。

皆が同じような動作をする。

『献杯』

そして、桜を除く3人が一気に

桜は、自分の持っていたグラスを、制服の前に持っていって、”お前の分だ。喜べ、安城が、幸宏が作った”と呟いてから、制服に掛からないように、カクテルを眼下に広がる町並みに振りかけた。

「安城。これは、お前が持っていけ」

桜が、二つ折りになっている紙をマスターに差し出す。

「え?」

「他は、お前には渡さない!いいな」

克己と美和は、桜の宣言を聞いて驚いた。話し合いで、マスターに全部を渡す事になっていた。

マスターは、紙を受け取った。

見覚えのある字で、”安城幸宏君へ”と書かれていた。

「桜!」

「中は見ていない。お前宛てだ。他は、必要ないだろう?」

「・・・。あぁ」

片づけは、美和と克己がすると言い出した。

クーラーボックスと中身も、桜が持って帰ることになった。

「安城君!」

「・・・」

「あのね。聡子が」「松原さん。それは、俺が聞いても・・・。でも、ありがとう。ごめん」

美和は、マスターが知りたいと思っている話を、切り出そうとした。

今は、”まだ”聞けない。マスターは、桜から宝物を貰った。今の自分には、”この紙”以上に価値がある物はない。そんな思いから、美和の話を遮った。

「桜」

「あぁ」

「克己」

「・・・」

「松原さん」

「何?」

「・・・」

マスターは、俯いてから、まっすぐに3人を見る。3人と一緒に居るはずだった者たちを見る。

自分が、あの輪の中に入れないことを嘆くつもりはない。

懐に大事にしまった紙を触る。

指先から熱が伝わるように感じている。

「桜。克己。美和さん。また、店が休める時に、遊びに来る」

マスターの言葉を受けて、3人は笑顔で了承する。

桜が、マスターの所に歩み寄る。

「皆。先に帰る」

安城が拳を握って桜に差し出す。

「わかった。またな。安城!」

桜も同じ形の手をして拳を合わせる。

中学生の頃に、よく皆でやっていた別れの儀式だ。

---

車に戻ったマスターは、何も言わないで助手席に座る。

マスターが座ったことを確認してから、車が動き出す。

男は、何も聞かない。

マスターも、何も話さない。

近くのインターから高速に入る。

マスターは、高速に入ってから、懐にしまった紙を取り出す。

そこには、少しだけ丸い文字で、マスターが学生の頃に好きだと言っていた色のペンを使って、言葉が綴られていた。

”・・・・安城君。このタイムカプセルを開ける時に、安城君が誰とも結婚していなかったら、私と付き合ってください。こんな返事しかできなくて、ごめんなさい。でも、私・・・。安城君の事が好き。でも、私は・・・”

”井原聡子”

Type-Rのエンジン音が、マスターの慟哭を消していた。