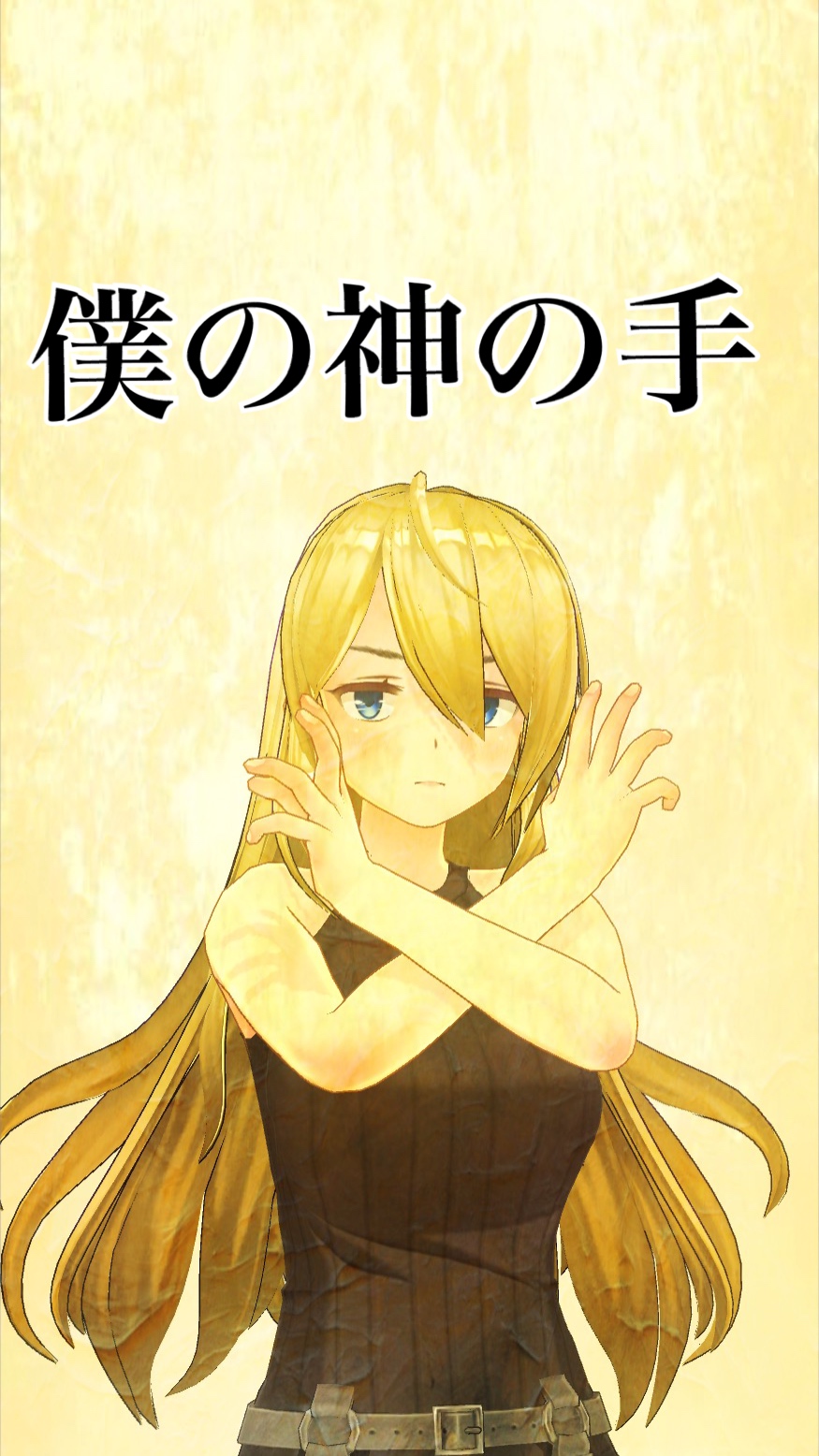

第139話 謎かけ

「これで終わりだ」

僕の振り切った両手剣が青い体をその血で赤く染め、巨体は血に伏せた。

「みごとだ」

「え。話ができるのか」

「ふん、我とて四神獣がひとつ。人語ごとき操れずにどうとするか」

「そうか、悪いな。僕達の勝手な都合で命をもらう」

「気にするな。我を倒さねば、貴様たちが命を落としていたのだからな」

「ありがとう」

「くくく、変わったやつらよの。そんな貴様たちに贈ろう。夕日の沈む水面に浮かぶ白き月、闇が覆う時光が差す」

「それはどういう……」

そこまで言うとブルードラゴンは息を引き取った。

「そう言えば、四神獣と言ったよね」

「そうね、真竜とは何か違うのかしら」

僕もミーアもこの辺りになると分からない。

「エイリアに戻ったら、調べてみようか」

「ただいま」

「おかえりなさいませ。首尾はいかがでしたか」

ギディオンは執事らしく迎えてくれた。

「ああ、ブルードラゴンの討伐に成功したよ。ただ、最後に気になることを聞いてね」

「四神獣でございますか」

「うん、何か聞いたことはないかな」

ギディオンは少し考えこんでいたけれど、

「伝承や伝説の中に似たような名前を聞いたことがあるような気がします。グラハム伯にその手の内容を記した本が無いかお尋ねになってみてはいかがでしょうか」

「なるほど、本か。となれば領主であるグラハム伯が一番だろうね。ありがとう尋ねてみるよ」

「グラハム伯、ご無沙汰しております」

「また深層の奥に行っていたそうだな」

「はい、今回はブルードラゴンと遭遇しました」

「またドラゴンか。お前たちと話していると、常識がズレて来ているのを自覚するよ。ドラゴンと遭遇してケガも無く帰ってくるんだからな。で、今日は何の用だ。まあ用が無くても遊びに来てくれていいのだけどな」

僕の後ろにいるエルンストとイングリッドを見て目を細めているグラハム伯。跡取り自体はいるけれど孫がまだおらず、ラーハルトの時もそうだったけれど僕達の子を自分の孫のようにかわいがってくれている。そんなグラハム伯に2人も懐いていて本当の祖父と孫のような関係だ。

「ありがとうございます。時間のある時には寄らせていただきます」

そう言いながら、ふたりを前に押し出す。ふたりはモジモジとしながらも嬉しそうにグラハム伯に甘えにいく。これで4級冒険者くらいなら剣だけで瞬殺する力があるのだから不思議なものだ。

「で、今日の本題はなんだ」

「実は……」

僕はブルードラゴンの残した言葉についてグラハム伯に話し、心当たりが無いか聞いてみた。

「四神獣と謎の言葉か。たしか何かで読んだ記憶があるな」

「本当ですか。どういったことでしょうか」

僕はつい踏み込みながら聞いてしまった。

「フェイ、ちょっと待って。グラハム伯が驚いているから。ちょっと落ち着いて」

ミーアが、驚きながら僕を引き留め、グラハム伯も少し驚きながら

「オレもはっきりと覚えているわけではないが、城の書庫にそういった伝承に関するものがあったはずだ。よければ司書に出すように言うが」

「お願いします」

「ふむ、ならそうだな5日後に城に来い。準備をさせておく」

「ありがとうございます。いつもお世話になります」

「なに、気にするな。お前たちがエイリアに住んでいるだけで俺は随分と楽をさせてもらっているからな。お互い様だ」

そう言うと、グラハム伯はニヤリと笑い不器用なウィンクをしてきた。