二章の九 車内で公季の相談ごと。

土曜日の午前八時に、一華は目を覚ました。

ここずっと、公季からの電話には出なかった。メールも頻繁に来ていたが、見なかった。

ここ数日は、電話、メールとセットで、朝昼晩と五回ずつは来ていた。で、今日にいたっては、すでに二十回も来ている。

見ようによっては、三面記事によく登場する事件になっていた。さすがに一華は、相手せざるを得ない。ただ、そんなに急がなくてもいいだろうと、お昼を済ませてから電話をした。

「どうしたんだよ、なんで出ないんだよ」

公季の第一声は、珍しく怒鳴り声だった。

「事故か何かに巻き込まれたかと思って、心配したんだよ」

正論を言われた。確かに、やりすぎた。

「ごめん、ごめん。仕事が忙しくってね」

無理に笑いながら、思いっきり嘘をつく。仕事のせいにしかできなかった。ただ、仕事のせいにすれば、成立した。

「今、近くに来ているんだ」

一華は耳を疑う。なんで来ているんだと、叱ろうとする。

「会いたいんだ」

いつもだったら、歯の浮く言葉と受け取ったが、今日の一華はノックアウトされた。

「出てきてよ。出てこられるでしょ?」

公季の誘いに、一華は「うん」と即答した。

一時間後に、落ち合うように設定する。一時間もあれば、女の子になれた。

自宅近くの公園を、指定場所に選んだ。昔よく、公季と落ち合った。

昔だったら、公園のベンチでよかった。

道路のアスファルトは濡れていたが、公園内の土は

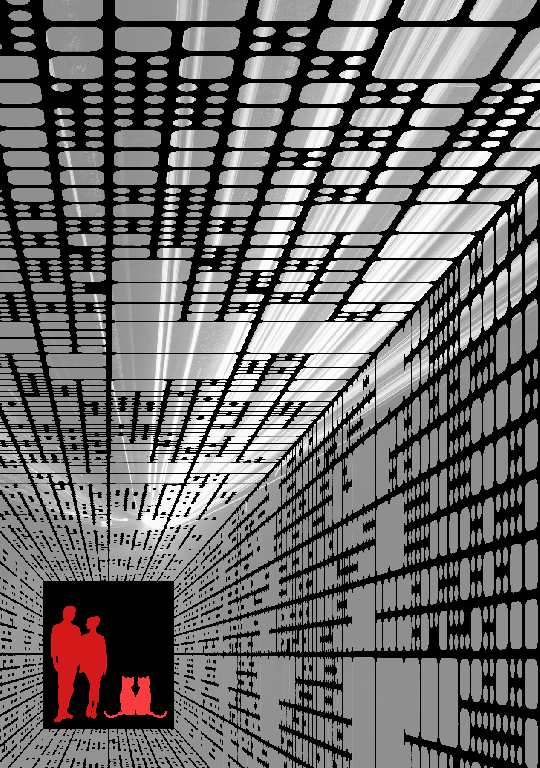

辺りをキョロキョロと見回すと、見慣れた軽自動車を発見する。公園を横断する形になって近づくと、すっと身軽に、後部座席へ飛び乗る。

「前に乗ればいいのに」

「何を言っているのよ。あなたに迷惑が掛かるでしょ」

この頃は、いつもこんなやりとりをした。あまりにも公季は無頓着すぎる。有名になった自分の状況を、ちっとも把握していない。

「いっちゃんに言われたとおり、こうやって、マスクとサングラスも持ってきているよ。だけどそもそも、こんな田舎で、写真誌なんかいないよ」

正論なのだろう。いやしかし、そういった過剰でも、心構えは必要だと一華は思った。

「だめだよ。あなたはスターなんだから」

そうやって一華はピシャッと黙らせた。

「で、今日は何?」

一華は、要件を急がせる。本当は、世間話の一つでもしたい。しかし、忙しいはずの公季には、余計でしかないと考えた。

「大丈夫だよ。今日一日は、こっちにいられるからさ」

公季は、一華の気構えを理解していて、緩和しようとする気遣いを見せる。

「何か、あるでしょ?」

一華には、何となく分かった。公季は、腹の中に、何かを隠している。

「だから大丈夫だよ。いっちゃんと、ゆっくり話がしたいだけなんだって」

公季は、変にムキになった。

「曲作り、うまくいってないみたいだね……」

一華は、ゆっくりと促す。

「いっちゃんの言うとおりに、高校時代に書いた楽曲を使ったんだよ。そしたら、あんなに売れちゃってさ。で、次も次もと、ただ高校時代に書いた作品を、そのまま出しただけなんだよ」

公季は、我慢していた

「プロデューサーなんて、あれだけ、けちょんけちょんに

愚痴にも聞こえたが、明らかに一華へ釈明していた。

「でも、とっても感情が入ってたよ。レコーディングしたのは、つい最近でしょ?」

一華は、時期を聞く。

「そりゃあ、そうだけど。とにかく、昔書いた曲を引っ張っただけで、ずっと曲が書けないんだよ。何も変わってないんだよ……」

公季は、深刻そうに俯く。一華は、目を瞑り、腕を組んだ。

「とっても感情が入ってたよね。レコーディングしたのは、つい最近でしょ?」

あえて一華は、同じ台詞をぶつけた。

「そうだけど……」

公季は、口籠る。

「書けないというよりは、書きたい感情がない、ってわけでしょ?」

さらりと一華は問い質す。公季からは返答がない。

「高校のときみたいに……」

一華は、ゆっくりと目を見開いて、運転席へ目を向けた。公季の、左の

「いいわ。題材を用意してあげる。あの娘だったら、創作意欲も湧くんでしょ?」

急に一華は納得し始めた。

「え、何が? 何を言っているの?」

バックミラー越しの公季は慌てている。

「蔦文花だったら、書けるんでしょ? 被写体として、鑑賞に堪え得るんでしょ」

ずっと、公季の前で禁句だった「蔦文花」のワードを持ち出した。一華だって、本当は出したくない。

「何を言っているんだよ……」

公季は黙り込んだ。一華も同じくした。

脇の道で、二台ほど車が通り抜けたぐらいに、一華が口をつく。

「いいから。私の言うとおりにしていれば、また曲が作れるようになるから」

一華は、姉御肌を全面に押し出した。また脇で、車が一台、通り過ぎていった。