第十話 オイゲンとエミリーエ

おっさんからの命令を受けたエミリーエとオイゲンが嬉々として王都に向かう準備を始めた。それに合わせて、アンレーネが眷属を召喚する。

作戦は簡単だ。

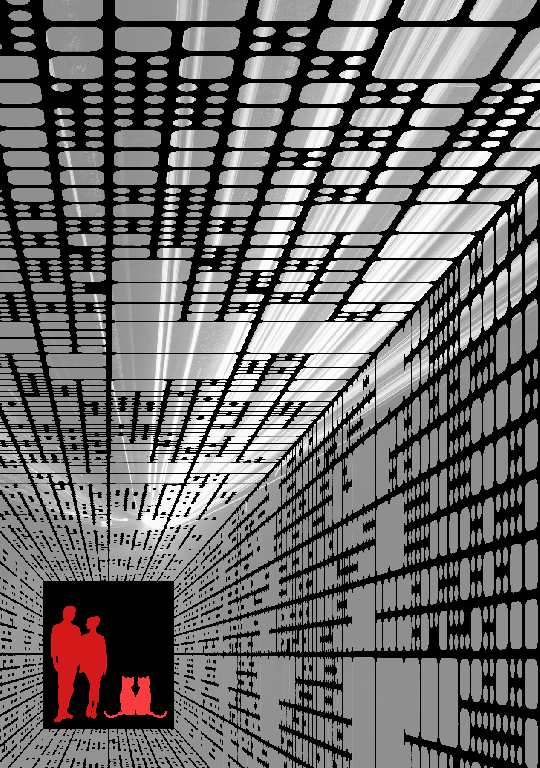

派手にスキルを使って、王都に張られている結界を破壊する。強度としては、人間基準ではなかなかの強度だが、眷属たちにとっては誤差の範疇でしかない。

最初は、弱いスキルを使って攻撃者がいることを認識させる。徐々に強力なスキルを使う。結界の強度を確認する意味もあるが、攻撃を派手に行うことで、別の場所から王都に潜入しやすくする。潜入する眷属は水の中を移動する者たちが中心になっている。

城壁への攻撃で、勇者たちが出てくればいいが、出てこなければ勇者に対する報復だと宣言する。勇者に味方している者たちも同罪だと訴えかける。城壁を壊しても中には入らない。城壁の破壊を続ける。

作戦案をまとめたエミリーエとオイゲンはおっさんに許可を求めた。

勇者には手を出さないという約束で、二人は出撃することになった。

アンレーネが羨ましそうな視線で見送っている

「主様。勇者を討たなくていいのですか?」

「勇者(笑)には役に立ってもらう」

「え?」

「どうせ、いろいろやらかしているのだろう?」

「・・・」

「アンレーネ。眷属には、遠隔地から指示が出せるよな?」

「はい」

「最初は情報収集に徹してほしい」

「わかりました?」

「城壁の破壊が終わった段階で、エミリーエとオイゲンが戻ってきたら・・・」

指示の内容を聞いたアンレーネは、おっさんが勇者を”討たなくてよい”と考えている理由がわかった。

確かに、帝国国内と貴族と民衆と勇者の間に相互不信を植え付ける事ができるだろう。すでに、不信が重なり始めている。最後の一石になる可能性が高い。

崩壊を望んではいない。しかし、このまま進めば近い未来に帝国は崩壊する。

時期が少しだけ早まるだけだ。そして、自然崩壊になるか、策略による崩壊かの違いでしかない。崩壊がコントロールできるとは、おっさんも考えてはいない。しかし、初期段階で発生する物事を抑えることはできるだろうと思っている。

そのために城壁の破壊であり、アンレーネの眷属たちの潜入だ。

「わかりました」

「まかせた」

「まーさん!」

話の区切りがついたことを感じたカリンがおっさんを呼ぶ。

「おぉ。すぐに行く!」

アンネリーネは、カリンが声をかけてきたことで、おっさんに頭をさげてさがった。

「うん!」

おっさんは、カリンの呼びかけに応じるように、森の方向に進んだ。

数歩進んだ所で、振り返って、アンレーネに指示を出した。

足元にバステトが肩には

---

エミリーエとオイゲンは眷属を率いて王都に向かっている。

ゲラルトの眷属もこっそりと加わっているが、きにしないことにしている。城壁の破壊には、ゲラルトの眷属が有益だと考えたからだ。

総数で、2万の陣容だ。

「エミリーエ」

「なに?」

「この戦いにかぎって、総大将を任せたい」

「え?いいの?いつもなら・・・。そういうことね」

「なんだよ?」

「前線で暴れたいのね」

「否定はしない。主様は、勇者がでてくる可能性は低いと言っていたが、ゼロではないのだろう?眷属では、勇者の相手は難しい。俺が出るのが確実だ」

「そうね。眷属たちでは、勇者を抑えるのは・・・。殺してもいいのなら、方法はいくらでもあるのだけど・・・」

「怖い。怖い。それで?任せていいか?」

「いいわよ。あなたが言い出さなければ、私から伝えようと思っていたのよ」

「そうだったのか?」

「えぇ。あなたは、個人の戦闘では、私たちの中でも頭一つ・・・。二つくらい飛び出ているけど、全体を見て判断するのが苦手でしょ?」

「10人程度なら大丈夫だ!」

「それを苦手と言うのよ・・・。私が全体を見て采配するから、前線は任せたわよ。私のかわいい子たちもあなたに預けるわ」

「わかった。任せろ!」

エミリーエは、若干の不安な気持ちを抑えながら、王都に向かって軍を進めた。目立つのも作戦だ。奇襲の必要もなく、森から姿を現してからは、どうどうと街道を使っている。

異様な雰囲気を持つ集団に、街道を行き来している行商人たちが足を止めて見ている。

足をとめた行商人にたいしてエミリーエの眷属である、エルフ種の者たちが行軍の目的や理由を説明している。

民間人への攻撃の意図はなく、王都の近隣にあった村や町を襲った勇者やそれに加担した者たちを討つために動いているのだと説明して回っている。

珍しいエルフ種の者たちや種族もわからない者たちで編成された集団は、それだけでも異様な雰囲気を持っている。

目的を聞いた行商人たちは。安堵の表情を浮かべると同時に自分たちが関係している人たちが標的になっていないか不安になってしまっている。

王都を中心に行商を行っている者たちは、貴族たちの私兵や近衛兵をみかけたことがある。そんな者たちから見ても、エミリーエが率いている集団は、規律だけではなく、全てが整っている。美しいと言っても否定されないだろう。

エミリーエたちは、目的もあり、行商人たちが王都に向かうのを止めなかった。

結界の確認が出来る場所まで来て、エミリーエはオイゲンに指示を出す。

指示を受けたオイゲンは、エミリーエの眷属で特にスキルが得意な者を並べる。

オイゲンは、後ろをふり見て、エミリーエを見る。

エミリーエが頷いたことを確認して最初の命令を出す。

「放て!」

オイゲンの命令で眷属たちは、自分が得意とする攻撃性のスキルで”一番弱い”攻撃を繰り出した。

結界に阻まれるが、派手にやることも作戦だ。

二射目の準備を行う。

間隔を開けるのは、”連続でスキルが使えない”と誤解させるためだ。

二射目は、さきほどのスキルよりも強いスキルを使うように指示が出ている。

オイゲンが手を上げて二射目の命令を下そうとしていた時に、伝令がオイゲンの下に来た。

「オイゲン様」

「どうした?勇者が出てきたか?」

期待を込めて、聞いたが、部下の表情から問題が発生したのだと感じ取った。

「いえ、先ほどの一斉放射で・・・」

「どうした?死者が出たのか?」

戦闘になれば、死者が”ゼロ”にはならないと思っている。圧倒的な戦力差があっても、”ゼロ”に抑えるのは難しい。オイゲンも理解しているが、戦闘の前段階で死者が出るとは思っていない。

「違います。こちらには被害はありません。結界にほころびができています。同程度のスキルを結界にあてると、結界が崩壊する恐れがあります。初撃を放ったものたちも同様の見解です」

「はぁ?」

部下の言っている言葉は理解できるが、内容が理解できない。

これから、何度も結界を痛めつけるようにスキルを放って、見た目も派手にして、楽しもうと思っていた。

「どういたしましょうか?」

「・・・。壊してしまうか?」

あと一回しか耐えられないのなら、諦めて壊してしまうのも一つの方法だ。

攻撃しないという選択肢はないのであれば、次の攻撃で壊れてしまう。

「よろしいのですか?」

「よろしくないが・・・」

壊れてしまうのだから、壊してしまおう。

作戦の変更が必要になるが、城塞を壊すときに派手にやれば、多少の変更だけで何とかなる可能性がある。

オイゲンが命令を下そうとしたタイミングで、エミリーエから念話が入った。

『オイゲン。何か、問題でもあったのか?』

二射目がないことから、問題が発生したのかと考えたのだ。

「エミリーエ。1回目の斉射で結界が壊れそうだ。どうする?」

『すまない。もう一回、言ってくれ』

「1回目の斉射を受けただけで、結界が壊れそうだ。多分、同じ規模の斉射を行えば、結界は請われる」