3 謁見

ロウギ・セトは、血気盛んそうな大男達に取り囲まれ、窮地に立たされていた。

派手な身なりの彼らは、

婆娑羅族の一人が腰の剣を抜き、その切っ先をロウギ・セトの喉元に当てた。

「俺らは憲兵隊にも顔が利いてね、こうして趣味で警備もしてやってるってわけだ。

「私のどこが怪しいと?」

ロウギ・セトは慌てる様子も見せずに訊く。

婆娑羅族の男は答えず、ふふと鼻で笑った。

「おう、こっちにも怪しい女がいるぞ」

婆娑羅族の別の男が言い、近くを通りかかった見物客の髪を鷲づかみにした。引き倒され、見物客が悲鳴を上げる。

「その女性のどこが怪しいと?」

ロウギが問うと、婆娑羅族の男は大声で笑った。

「

引き倒された見物客は、恐怖に

「嬉しい! 良い女だなんて、見る目のある男だねぇ。外套で隠しているのに、あたしの肉体美に気付くなんてさあ。あたいの名前はファアティ。見る目のある強い男は好きさ」

ファアティは、来ている外套を翻して婆娑羅族の男に抱きつこうとした。多めの皮下脂肪がぷよよと揺れる。

「あーー、間違いだ、間違い。お前は怪しくない。行って良し!」

婆娑羅族の男は慌てて飛びのいた。

けらけらと、笑い声が聞こえた。露天で甘露酒の盃を傾けていた、濃い褐色の髪に宝石のような緑色の目が印象的な、人目を引く風情の、あの若い男である。いつの間にか、婆娑羅族の男達のすぐ横に立っていた。

「退屈しのぎは仕舞いだ。帰るぞ」

男は、ロウギ・セトに冷笑するような一瞥を投げ、くるりと背を向けて歩き出した。婆娑羅族の男達が付き従うように後を追い、大路に並ぶ露店の明かりも届かない暗がりへと去っていった。

ファアティと名乗っていた女も、どこへともなく居なくなっていた。

何事もなかったかのように、祭りのざわめきが戻る。

ロウギ・セトは、再び人混みをすり抜けて、まだ人影も疎らな船着場へと急ぎ戻った。

「お早いお帰りで、旦那。祭は今が最高潮ですろうに」

船頭が竿を手に取りながら言った。

ロウギを乗せた渡し舟はゆっくりと桟橋を離れ、滑るように静かに

遠い地響きのように、祭の囃子が聞こえていた。空を覆っていた花火の残煙は消え去り、頭上には暗く美しい星空が広がり、小さな繊月が水平線に浸かっていた。夜明けまでには今少し時間があった。夜明けになれば、また、ストーレと呼ばれる闇の豪雨が訪れ、人々はそれぞれの家で眠りに就くのだ。

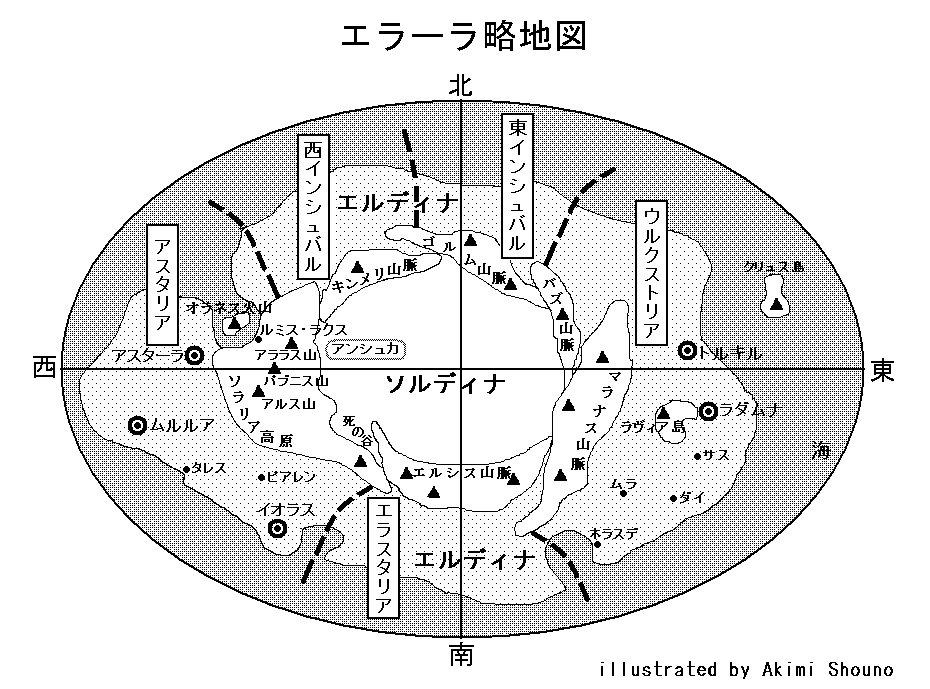

そして、ロウギ・セトには、この惑星エラーラの宗主国であるウルクストリアの、宮廷での謁見が待っているのだった。

ウルクストリアの都ラダムナ市を遠くから眺めると、透明なお碗を伏せた外側に、水路を挟んでドーナツ型の天蓋が取り巻き、更にやや小振りの五つのお碗型天蓋が等間隔で並ぶという三重構造をしているのが分かる。中央の天蓋には宮殿や貴族達の屋敷があり、ドーナツ型天蓋では商工業が営まれ、その周囲の五つのお碗型には農民達が暮らしている。

大きな荷物は水路を使って水上船で運搬されているが、それぞれの天蓋は細い透明な管で繋がっており、人々はその管を徒歩や陸竜の引く竜車で往来している。また、やや離れた

中央天蓋が軋むような音を立ててゆっくりと動き始めた。時刻は、ストーレがやんだばかりの明るい夕刻である。ウルクストリアで唯一の開閉式天蓋が徐々に開かれると、あふれる月光と心地よい夜風が辺りを満たしていく。

その天蓋の中央には、宗主の住まいである壮麗なラダムナ宮殿の尖塔が、天蓋にも届く程にそびえ立ち、庭園をはさんで、政治の中心である重厚な造りの宮廷が鎮座していた。

ロウギ・セトは、ラダムナ宮廷の

緋色の玉座に深々と身を沈め、眠たげな顔をもたげているのは、壮年の宗主である。

「トルキル大連、そこにおるのがお前の言っていた男か。名は何と申す」

宗主ソルエル・ダル・ウルク・ラ・グリマ六世は、明々と照らされた一段低い場所に立ったロウギを見やり、傍らのトルキルに訊いた。

「ロウギ・セトと申しております、宗主陛下。“セト”の方が姓に当たるそうですから、我々の流儀では、セト・ロウギとなるようです」

トルキルの額には、幾筋かの深い皺が刻まれていたが、それは老いを感じさせるよりも、寧ろ、威厳と重厚な人間性を印象付けていた。

「変わった名だな」と宗主が言った。

「ムルス・セト、お前が異世界から参ったというは

ムルスというのは、男性に対する敬称である。しかし、宗主がロウギをそう呼んだのは、形式的な呼び掛けでしかなかった。そして、宗主がロウギに謁見する気になったのも、単なる移り気な好奇心からのようだった。

「畏れ多くも宗主陛下よりの御下問である。答えよ」とトルキルが言った。

ロウギは片膝を突いて拝礼すると、次にはまっすぐな視線を宗主に向け、口を開いた。

「月と水の恵み深き、並びなきソルエル・ダル・ウルク・ラ・グリマ六世陛下殿。御尊顔を拝し奉ります。この度は御引見を賜り、恐悦至極にございます。私は、宇宙連盟総議会議長ザイツ・ヘイルよりの書状を携え、星の海を越えて、セルム恒星系第三惑星、すなわち、皆様方のエラーラと呼ぶこの惑星に使者として参りました。是非とも陛下の御意を得たく存じます」

ロウギ・セトは淀みなく挨拶の言葉を述べ、自身の身上について答えた。宗主の称号″ソルエル・ダル・ウルク・ラ″とは、『ソルディナとエルディナとを統べるウルクストリアの王』を意味し、名の″グリマ″には『光り輝く者』という意味があるらしい。ウルクストリア宗主は、惑星エラーラの最高権力者なのだった。

「なるほど。それで、つまりお前は、このエラーラに、その宇宙連盟とかいうものに加われと言っているわけなのだな」

眠そうな声で宗主が言い、ロウギ・セトは速やかに返答した。

「いいえ、宗主陛下。まずは交易を開いて頂くだけで良いのです。連盟は多くの技術面での支援をお約束出来るでしょう。その後に連盟に加入なさるかどうかは、宗主陛下のお気持ち次第でございます」

「余の気持ち次第、それで良いのか? 臣下が反対したり、衛星国が文句を言ったりせぬか?」

宗主は、のんびりとした口調で尋ねた。

エラーラには主な国が五つある。ラダムナを首都とするウルクストリアが宗主国であり、他の国々は衛星国または属国であったが、大陸の北に位置する東インシュバルと西インシュバルは、特にウルクストリアとは親密であった。南のエラスタリアと西のアスタリアは、まだ新しい国ながら経済の発達は目覚ましく、人口も増えつつあった。いずれも友好関係にあり、自由貿易も行われ、ウルクストリア以外の国々には独自の軍隊は認められていないが、先の事は分からない。

「それは連盟としても本位ではありません。国が乱れれば、いずれ交易も失敗に終わることになるでしょう。議定《ぎじょう》に於ける全会一致での可決、それが最も望ましい形なのです」

ロウギは静かな口調で答えた。

「

」

「全会一致とな。まあ良い。例の報告書をこれへ」

宗主が近習《きんじゅう》に申し付けると、近習は綴じた紙束を恭《うやうや》しく差し出し、宗主は、それを読み上げるように命じた。

その紙束には、羽を広げた水凪鳥に水麦の穂を配した紋章が押されている。それは、ロウギの傍らに立つトルキル大連の、右手中指に嵌められた指輪の紋章と同じものである。

「マルーラの尾の節の五日、ストーレの上がった宵の刻エレ・マトゥル(一時三十分)頃、トルキル地方の水耕農園近くの水原《カレル》に、銀色の球体が降ってきた。付近の農夫達の見ている前でその銀色の球体の口が開き、中から奇妙な服を着た男が出てきた。奇妙な男は領主トルキル・デ・タウル・ロスルにより訊問されるとロウギ・セトと名乗り、男の喋る言葉は……」

宗主は、肘を突いて顎を撫でながら聞いていたが、途中で片手を挙げて制し、トルキルを見て尋ねた。

「トルキル大連、お前は、この者を本当に異世界からの使者だと考えるか?」

「自分には判りかねまする」と、トルキルは答えた。

トルキルは、初めてロウギ・セトを見たときのことを、今もはっきりと思い出すことが出来た。繋ぎ目の無い銀色の奇妙な服を着て、トルキルの私兵に取り囲まれながらも不安な様子さえ見せず、奇異な恰好を嘲笑されながらも気にする様子もなく、穏やかな笑みをさえ浮かべ、多少アクセントのずれたウルク語で、その男はトルキルの質問に答えた。質問が終わる頃には、男の言葉は、トルキルと同じ完璧なウルク標準語となっていた。

トルキルは、異世界や異星人のことなど考えたことも無かったし、彼にとって、そんなことはどうでもよいことであった。しかし、領主としてこの珍事を宗主に報告する義務があり、彼は誠実な男であった。私情は一切加えず、銀色の球体と内部の物品についての調査結果、そして、ロウギ・セトの言葉と調べた通りの事実のみを、忠実に宗主に報告したのだった。

「報告書にございます通り、身元を確認すべく手を尽くし、あらゆる角度から調べましたが、現在までこの者の身元について手掛かりは皆無。宇宙船なる銀色の球体につきましても、細部の調査が残っております故、残念ながら何とも申し上げかねまする」

「手ぬるいですな、大連殿」と、宗主の背後から声があった。

幕の向こうから現れたのは、

「テイグか」

宗主は、嬉しそうに笑顔を見せた。

「そちなら、もっと早く調べられるか?」

「勿論でございますよ。しかし、自分なら、無駄な調査に時間を掛けるより、もっと増しなことを致しますがね」

「だが、テイグ。仮にこの男の申すことが真実であったとしよう。元商人の其方なら、この交易の話、さぞや興味を惹かれることであろうな?」

「畏れながら宗主陛下、こんな得体の知れない男の言うことを信じても、一文の得にもなりませぬよ。仮にその者の言うことが真実で、宇宙連盟とやらにそれだけの力があるならば、平等な交易などしようとしますかな。相手国を占領しようと、大部隊を送り込んでくることでございましょうよ。その気配が無いということは、この男の言うことが真実かどうか、言わずと知れましょう」

老人は、

丞相とは官職の最高位であり、適任者が無ければ長年空席のままであった故に″則闕《そっけつ》の官″とも言われる。ひたすら栄達を求めてのし上がり、権力の座に着いたテムルル・テイグは、権謀術数に長けた策士でもあった。

丞相が空席であった頃、宗主の下では、大連と大臣が互いに競いつつ均衡を保っていた。大連は、古くは宗主家の流れを汲み、貴族の中でも最高位のトルキル大公家が長年その役職にあり、一方、大臣の役職は、その時々により交替し、定まってはいなかった。

大連と大臣は宮中に於いてほぼ同等の力を持っていたが、厳密には、両者の合意がどうしても得られない場合、大臣の意見が優先された。大連は家柄の良さを背景とした安定した実権を保っていたのに対し、その時々の有力者である大臣の方が実権を多く与えられていたのである。それは、宗主家の大公家に対する牽制(けんせい)とも言えた。

テムルル・テイグが大臣の役職に就いて以降、政策を決定する議定所《ぎじょうじょ》では、穏健派のトルキル・ロスルと、強硬波のテムルル・テイグの両派に意見が分かれていると言っても過言ではない。

トルキルは、ウルクストリアから最も遠く、且つ驚異となりそうな新しい国アスタリアの公女を現在の宗主の正妃に迎え、アスタリアとの友好を保つことにより、他国との均衡をも保とうと考えたが、アスタリアの公女はラダムナ到着より体調が優れず、今も病の床に伏していた。

口にするのもはばかられるが、正妃の病気には、テムルル・テイグの手の者が関わっているのではないかとの風聞もあった。

一方、テムルル・テイグは、衛星国からの徴兵と徹底的な搾取を宗主に進言し続け、武力と経済力による他国の牽制を押し進め、それは応需の成果を上げていたのだった。

「なるほど、してみると、このロウギ・セトと申す者の話、現実的ではないということだな」

宗主は、納得したように頷きながら言った。

「宗主陛下。宇宙連盟では、個々の国々の主権は最大限尊重されるのです。占領などあり得ません。それに、エラーラは宇宙連盟のほかの恒星系から離れすぎています。莫大な資金と手間と人員、そして時間を費やし、危険を冒して占領しても、その状態を存続させるのは困難です。したがって、公正な取引をした方が双方とって遙かに有益なのです」

静かな口調で答えたロウギ・セトの言葉は、宗主の耳には殆ど入っていないようだった。

「余はもう十分聞いた」

そう言いながら、宗主は大きな欠伸《あくび》をした。

「では謁見はこれにて。諸氏方々、御異議ございませんな」

テムルル・テイグは、周囲を見渡して言った。

「お許し頂けますならば、その男に問いたきことがございます」

その声は、一段下に居並んだ大夫の中程から上がった。

「シルニンか。しかし、宗主陛下にはお疲れの御様子だ」

テムルル・テイグは、気に入らなそうに眉をひそめて言った。

「構わぬ。余も聞こう」と宗主は眠そうな声で言った。

「有り難き幸せにございます、宗主陛下」

シルニンは、宗主に恭しく頭を下げると、

「自分が思いまするに、そのロウギ・セトという者がもし仮に外の世界の人間であると致しますれば、我々の姿に酷似しているのも、我々と同じ言葉を話すのも、非常に奇妙なことでございます。肌の色は我々エルディナの人間に比べると多少濃いし、体格も幾らか違うようにも見えまするが、広いエラーラの中には、その男のような者もおりましょう。ウルクストリアを混乱させる為に、アスタリアかエラスタリアから放たれた間者に相違ないかと存じます」

ロウギ・セトは口元に僅かな笑みを浮かべながら、シルニンの口上を聞いていた。

このシルニンという男、見掛けに寄らず論理的な思考をする人物らしいと思えたが、余裕ありげなロウギの態度が気に入らないらしく、不機嫌そうに付け加えた。

「釈明できると申すならば、そこな男に聞いてみたいものでございます」

「良かろう。ムルス・セト、答えてみよ」と、宗主は二度目の欠伸をしながら言った。

ロウギは頷くと、慌てる風でもなく口を開いた。

「宇宙連盟には、様々の種類の人間がおります。その中には、思考の型や生活様式は勿論、姿形の全く異なった種族もありますが、遠く離れた惑星上に進化しながら、非常によく似た種族もまた存在します。これは平行進化と呼ばれております。使者を選ぶに際しては、心理的配慮から、容貌の似た者が選ばれるのでございます。連盟は、以前からエラーラに対する情報収集を行っておりました。調査衛星や無人探査機により、この惑星の地理的環境や生活習慣、言語などの情報が収集され、私はそれを学んだのです。宇宙の隣人として、友好と発展のための使者として、私はこの星を訪れたのです」

落ち着いた滑らかな口調に、場内のあちこちでざわめきが起こった。

「お静かに」と、丞相テムルル・テイグはその場を鎮めた。

「態度だけは実に堂々としたものでございますが、あのような

テムルル・テイグが宗主のかたわらでそう言い、シルニンを見やると、シルニンは意気を無くしてうつむいた。

「余が思うに、やはりこの者の頭はイカレておるな。余は、今すぐここで、この者を捕らえることも出来る。この者の命など、余の一存でどうにでもなる。そうであろう」

宗主はテムルル・テイグを振り向いて言った。

「御意にございます」とテムルル・テイグは恭しく答えた。「この者の処遇はいかが致しましょうか」

「テイグに一切任せる。騒ぎの起こらぬようにな。余は疲れた」

宗主は玉座から立ち上がると、数人の近習を従え、物々しく金糸の垂れ幕の向こうへと退出した。

「さて、ロウギ・セトとやら」とテムルル・テイグはロウギ・セトに向き直った。

「宗主陛下は、お前のことはこのテムルル・テイグに任せると仰せられた。先ほど陛下が仰せの通り、騒ぎは起こさぬこと、大連の屋敷からは一歩も外へ出ぬことだな。お前の言葉が真実かどうかは、いずれ役人達が調べ上げる。その結果によりお前の処遇もはっきりしよう」

テムルル・テイグは、横目でトルキルを見やりながら、含み笑いを浮かべていた。

己の勝利を確信した者の、敗者に対する笑いであった。宗主のテムルル・テイグに対する信頼の厚さと、己の丞相としての絶対の地位の揺るぎなきを、居並ぶ貴族や官吏達に知らしめた勝利。それは、まさに、由緒ある旧家の出であるトルキルに対する勝利でもあった。ロウギ・セトと名乗る人物の素性が明らかされ、その話の虚偽たるが明らかになれば、ロウギの身元引受人たるトルキルがいかようなことになるか、恐らくは、大連の役職さえ失うことになるであろう。

テムルル・テイグは満足げに頷くと、謁見の間の通路に控えた憲兵隊に指示を発した。

「ロウギ・セトなる男が逃亡せぬよう、しっかりと見張るのだ」

たちまち憲兵隊が突入し、囲まれたロウギは乱暴に両腕を取られた。

テムルル・テイグはトルキルに向き直った。

「大連殿、異世界よりの使者殿のもてなしは、今まで通り貴公にお任せしよう。くれぐれもお願い致しますぞ。何しろ遠来の珍客ですからな。このテムルル・テイグ、じっくり拝見させて頂こう」

トルキルは静かに目を上げてテムルル・テイグを見やった。

「御心配には及びませぬ。お客人に対する礼儀は十分心得ております故に。丞相殿こそ、お足元に御案じ召されよ。宮廷内も大分古うなって、近頃は傷みも目立って参りましたゆえ」

「どうやら大規模な改修工事が必要な時期だとは、わしも心得ておりまするよ。それまではせいぜい心して歩むとしよう」

ロウギ・セトは、憲兵に両腕をつかまれたまま、二人の遣り取りを見守った。

「ぐずぐずせずに来るんだ」

憲兵の一人が怒鳴った。

引っ立てられて向かう先がどこなのかロウギには見当もつかず、トリキル大連にも成す術がなかった。